弁護士日誌

事実婚の妻C子と資産形成

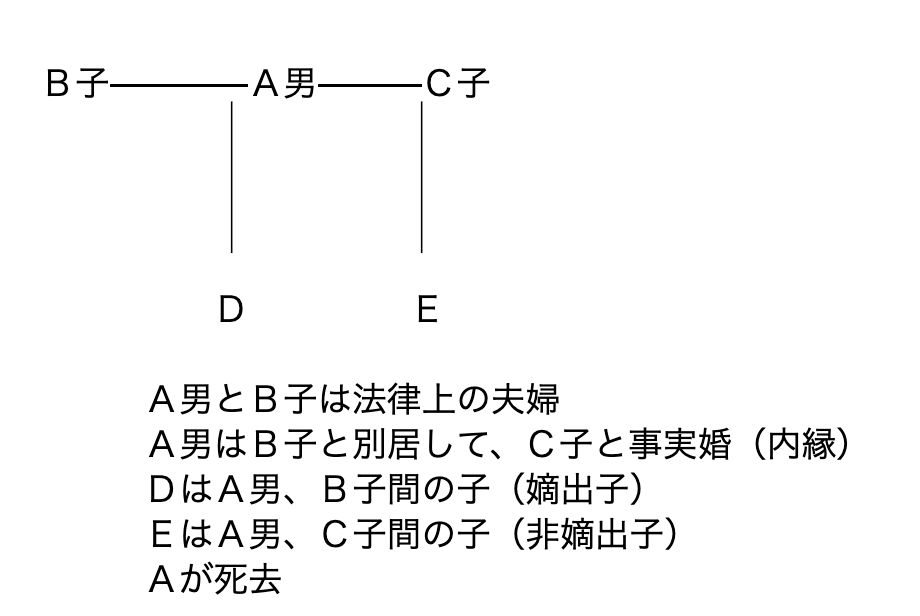

以下は私が弁護士に成り立ての頃、平成3年に担当した遺産分割事件です。A男は戦争から復員した後、仕事も、これと言った資産もなかったので、当時、奈良県庁が募集していた学園前地区の開拓に応募しました。今では高級住宅街の学園前地区ですが、当時(昭和22年頃)は原野が広がっていたそうです。A男は既にB子と結婚していて、2人の間にはDがいましたが、B子は農業を嫌がり、同行しませんでした。A男は単身で開拓に励みましたが、やがてC子と知り合い、同居を始めました。A男とC子は協力して、学園前地区を開拓して何ヘクタールもの農地を得ました。またA男とC子の間にEが生まれました。

A男の遺産

数十年を経て、「バブルの季節」がやって来て、A男は農地の一部を売って、住友銀行(当時)と南都銀行に数億円ずつ預金していました。その後、A男は脳梗塞になり、以後、寝たきりになりましたが、C子とEがA男を介護しました。A男とB子、Dとは、A男が開拓に従事して以来、半世紀近く音信不通でした。A男が寝たきりになった後もC子は預金を取り崩さずに、残った農地で野菜を作り、南都銀行の駐車場の片隅を借りて野菜を売って、家計を支えました。やがてA男は亡くなりましたが、遺言はありませんでした。

妻B子の相続

A男は遺言を残していませんでしたので、A男の遺産は、法定相続人が、法定相続分の通り引き継ぐことになります。したがって、A男の遺産の2分の1は法律上の妻であるB子が相続しました。上記の通りA男の遺産の殆ど全ては、C子と協力して、学園前地区を開拓したことによって得たものですが、A男とC子は法律上の夫婦(婚姻届を提出した夫婦)ではありません。判例・通説は一貫して事実婚・内縁の妻の相続権を否定しています。したがって、C子は1円の預金も、学園前地区の土地も、何1つ相続することができませんでした。

最高裁の判例変更

いずれもA男の実子であるDとEの相続ですが、平成25年に改正されるまで民法第900条第4項は「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1」と定めていました。嫡出子と言うのは法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子、非嫡出子と言うのは法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を言います。かつて非嫡出子であることを理由に法定相続分が半分になってしまうことは、法の下の平等を定めた憲法第14条第1項に違反すると争われたことがありましたが、平成7年7月5日、最高裁は「民法は一夫一婦制を採用しており、嫡出子と非嫡出子に区別があっても、内縁の妻に相続が認められなかったとしてもやむを得ない。」と判断しました。

しかし、子どもは親を選んで生まれて来る訳ではありません。非嫡出子であることに関して、非嫡出子自身には何ら責任はありません。非嫡出子であるが故に法定相続分が半分になってしまうことは「生まれによる差別」そのものです。それ故、平成25年9月4日、最高裁は「遅くとも平成13年7月当時においては憲法第14条第1項に違反していた。」と判断して、平成7年の判例を変更しましたが、不思議な「言い訳」です。平成7年当時は法の下の平等に違反しておらず、平成13年には法の下の平等に違反する、僅か5年の間に私たちの社会に劇的な変化が生じたはずもありません。結局、裁判官も「役人」ですから、自らの間違いを認めることはありません。

いずれにせよ、平成25年の最高裁判決を受けて、国会は「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1」と定めた規定を削除しました。ただ、A男が死亡した平成3年当時はまだ「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1」でした。その結果、A男の残りの遺産はDが3分の1、Eが6分の1を相続しました。結局、A男の遺産の6分の5は、半世紀近く音信不通であったB子とDが引き継ぎました。

遺言書

私はこの事件でB子とDから委任を受けました。B子、Dからすれば満足な結果だったと思います。C子、Eの代理人にはA男の顧問税理士から紹介を受けた弁護士が就任しました。顧問税理士はA男の貸金庫を開ける時もC子、Eとともに銀行に来ていましたが、A男とC子が事実婚であることを知らなかったのでしょうか。もし事実婚であることを知りながら、A男とC子に遺言を作るようアドバイスしなかったのなら、「プロ」として許し難い無知です。

もし遺言があれば、もし顧問税理士が「遺言を作った方がいいですよ。」とアドバイスしていたなら、B子に4分の1、DとEに8分の1ずつの「遺留分」がありますが、A男はその遺産の2分の1をC子に引き継ぐことができました(現行法に基づいて計算しています)。